INTERVIEW 02

アソビズムには「好きなものが人生の中心にあるべきだ」という考え方がある

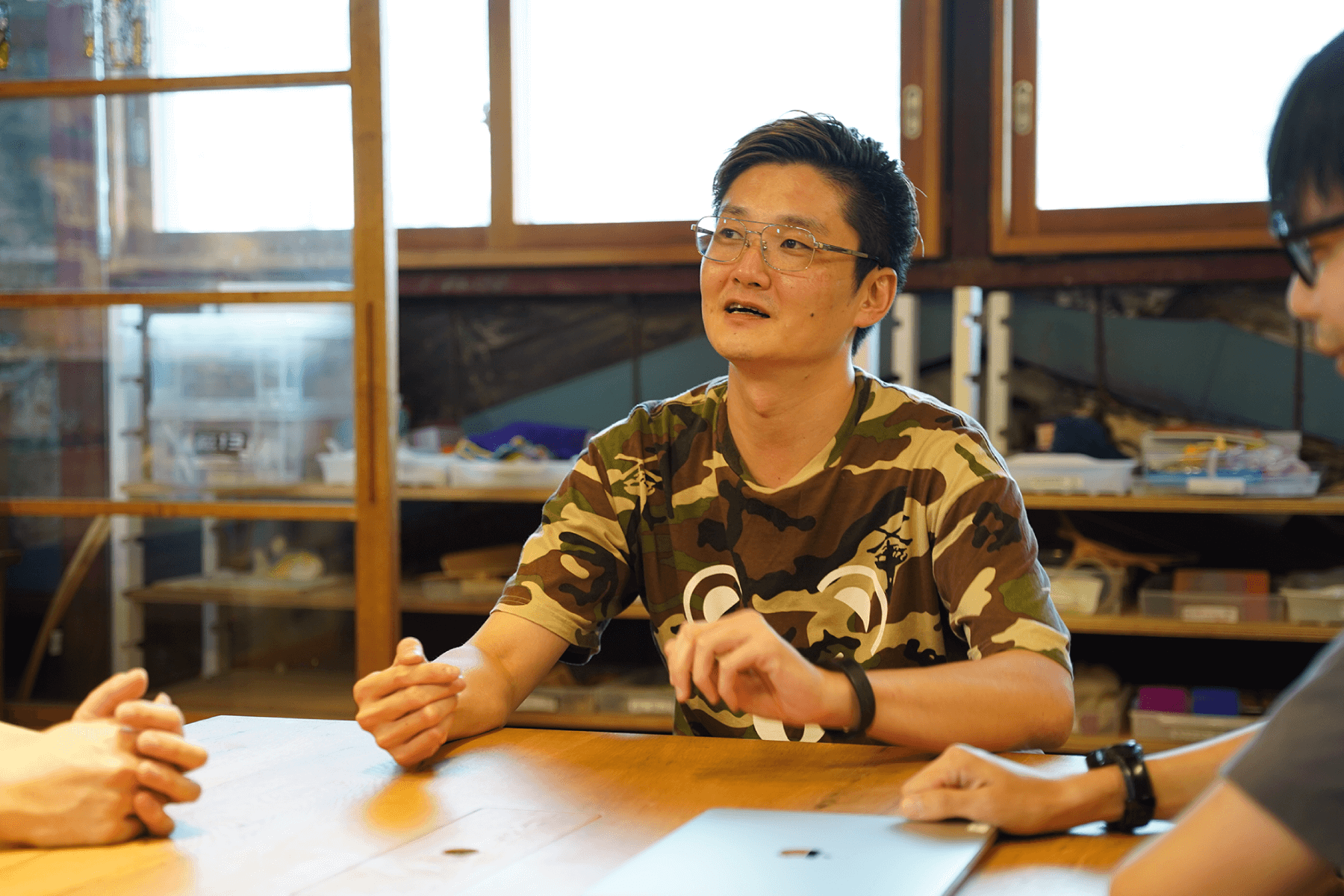

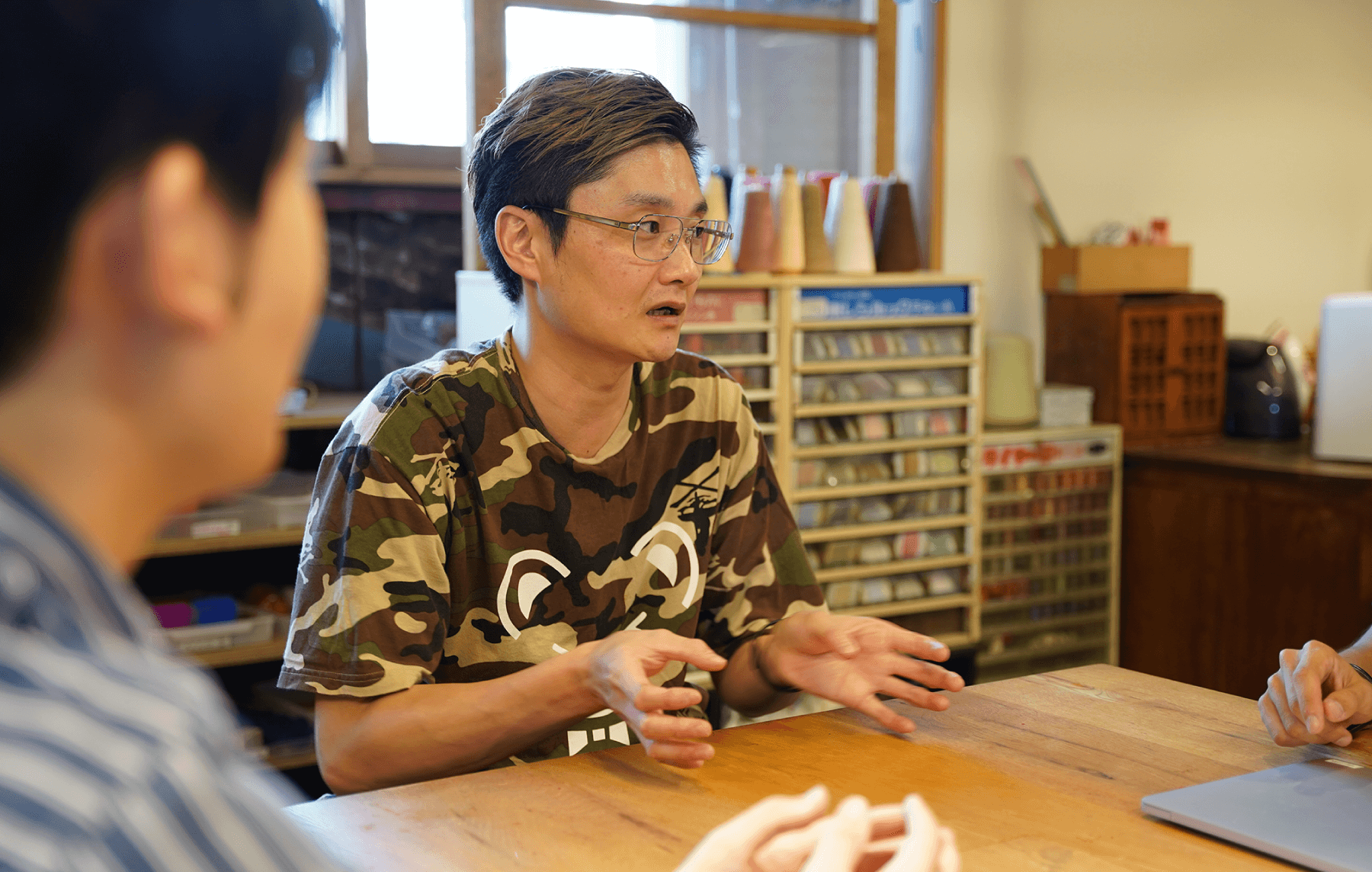

共育事業部長

依田 大志

※インタビューをした2022年12月時点での

役職、勤務年数となります。

共育事業部とは

ICT学習、野外活動、ものづくり教室など、子どもたちの想像力を育む場所を作り続ける「未来工作ゼミ」を運営する事業部です。これからの社会で必要となる生きた知恵を、ゲーム開発のノウハウを活かして、楽しく子どもたちに伝えていきたいという思いで、2012年から長野県を中心に活動がスタートしました。一方的に知識や技術を教える場所ではなく、大人も子どもも、共に考え、学び、成長することを目指す場所、共に育むこと=「共育」ということを心がけています。

ロボットを通して、ゲームの中と現実で繋げて

遊べるように展開していくと面白いものになるのではないか

ロボットを通して、

ゲームの中と現実で繋げて

遊べるように展開していくと

面白いものになるのではないか

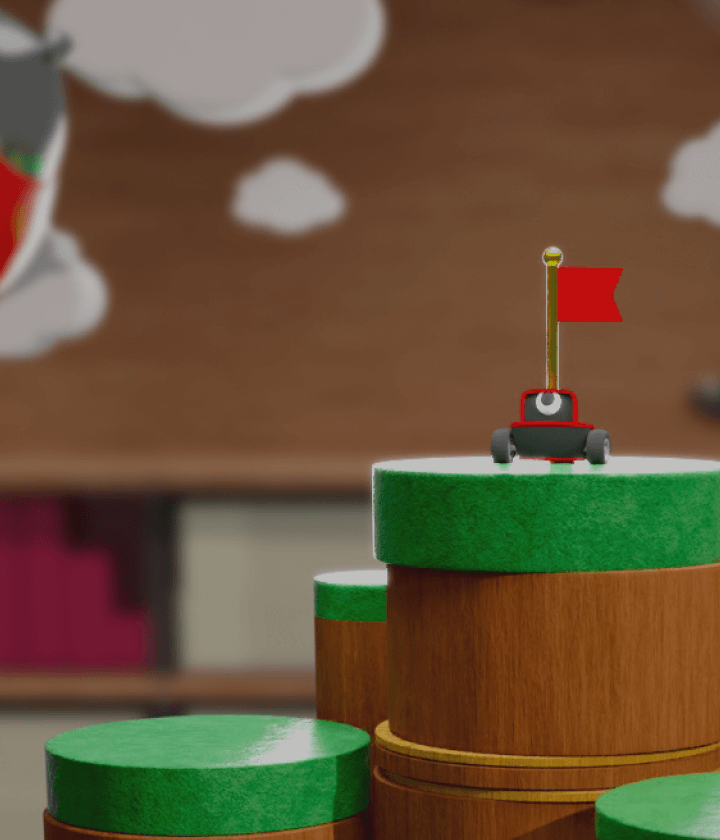

まずはʘmʘchim(オモチム)の概要について聞かせてください。

依田

そもそもʘmʘchimはプログラミングして遊べるロボットとして数年前から開発がされていて、物理的な実機のおもちゃとして企画がスタートしたものになります。元々はロボコン的なものというか、実際に動かしつつ、工作とも絡めたワークショップをやろうと進めていました。プログラミングできるロボットは世の中に製品としてあるのですが価格帯は概ね5〜6万円程度と高額なので、ワークショップに導入するのもハードルが高いのが実情でして。もう少し安価なものが作れないかと思っていたところ、代表である大手の知人でメカニックの方が作っていたオモチムの前身となるロボットを見せていただく機会があり、ぜひ一緒に製品化しよう。という流れで、ʘmʘchimの開発が始まりました。

ロボットの開発からプロジェクトが動き出したんですね。

依田

実機のʘmʘchimは形になってきていて、段ボールで作ったブルドーザーをつけたり、サッカーなどのゲームをさせたりとʘmʘchimを使って展開していく遊びは楽しいものになる確信がありますね。ただ、それには工作の素材と、広い場所と、複数の人間が必要なので、面白さがなかなか届かないのではないかという懸念もありました。もう少し手軽に体験できる方法はないかと考えた時に、自分たちはゲームアプリの開発会社じゃないか!と気づきました。そこで工作をして遊べるロボットをPCの中でプログラミングできるゲームを作ろう、ゲームの中と現実で繋げて遊べるように展開していくと面白いものになるのではないか、という発想になったのが2019年です。

ロボットで色々なことをしてみたいという

子どもたちの願いを叶えてあげられる!

ロボットで色々なことをしてみたい

という子どもたちの願いを

叶えてあげられる!

ロボットで

色々なことをしてみたい

という子どもたちの願いを

叶えてあげられる!

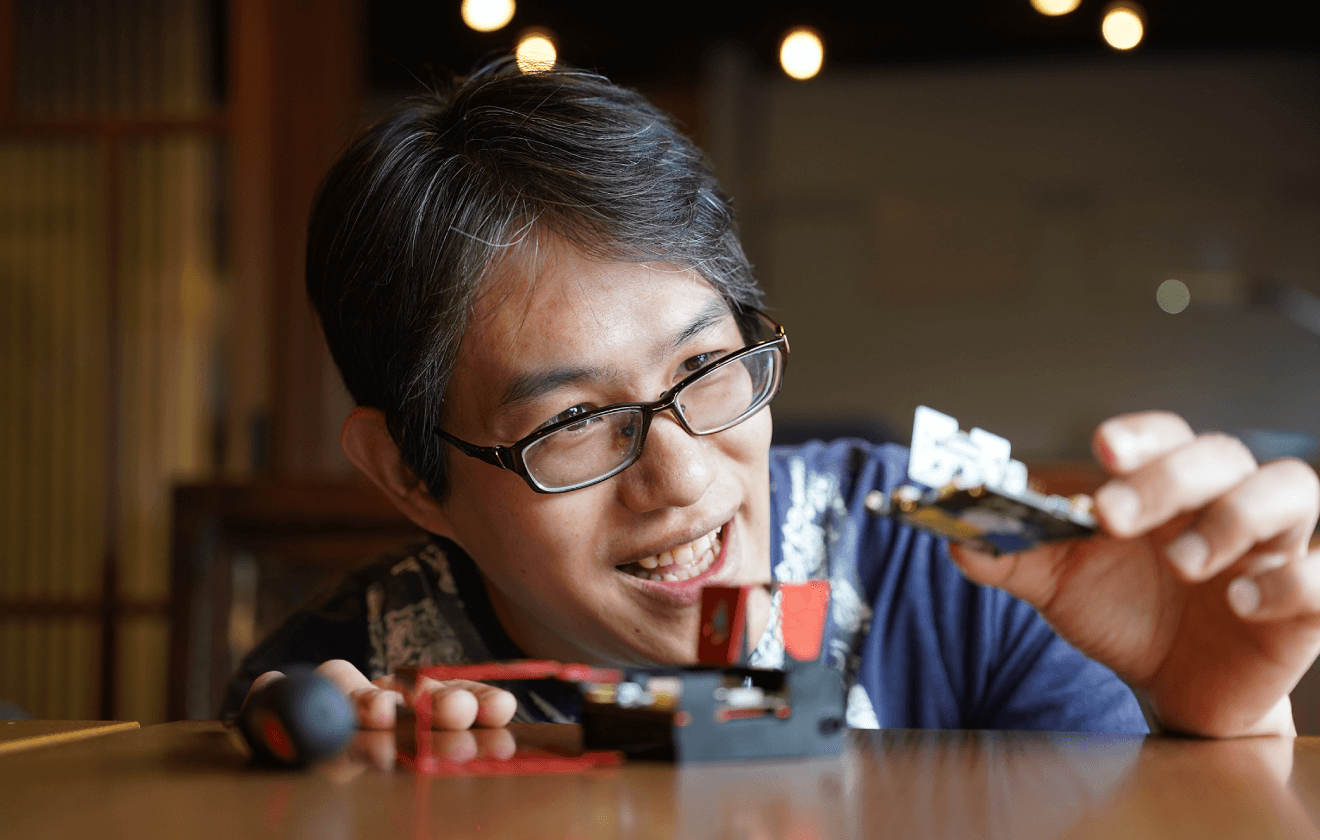

ʘmʘchimにはアソビズムが培ってきたノウハウや技術が詰まっているんですね。

依田

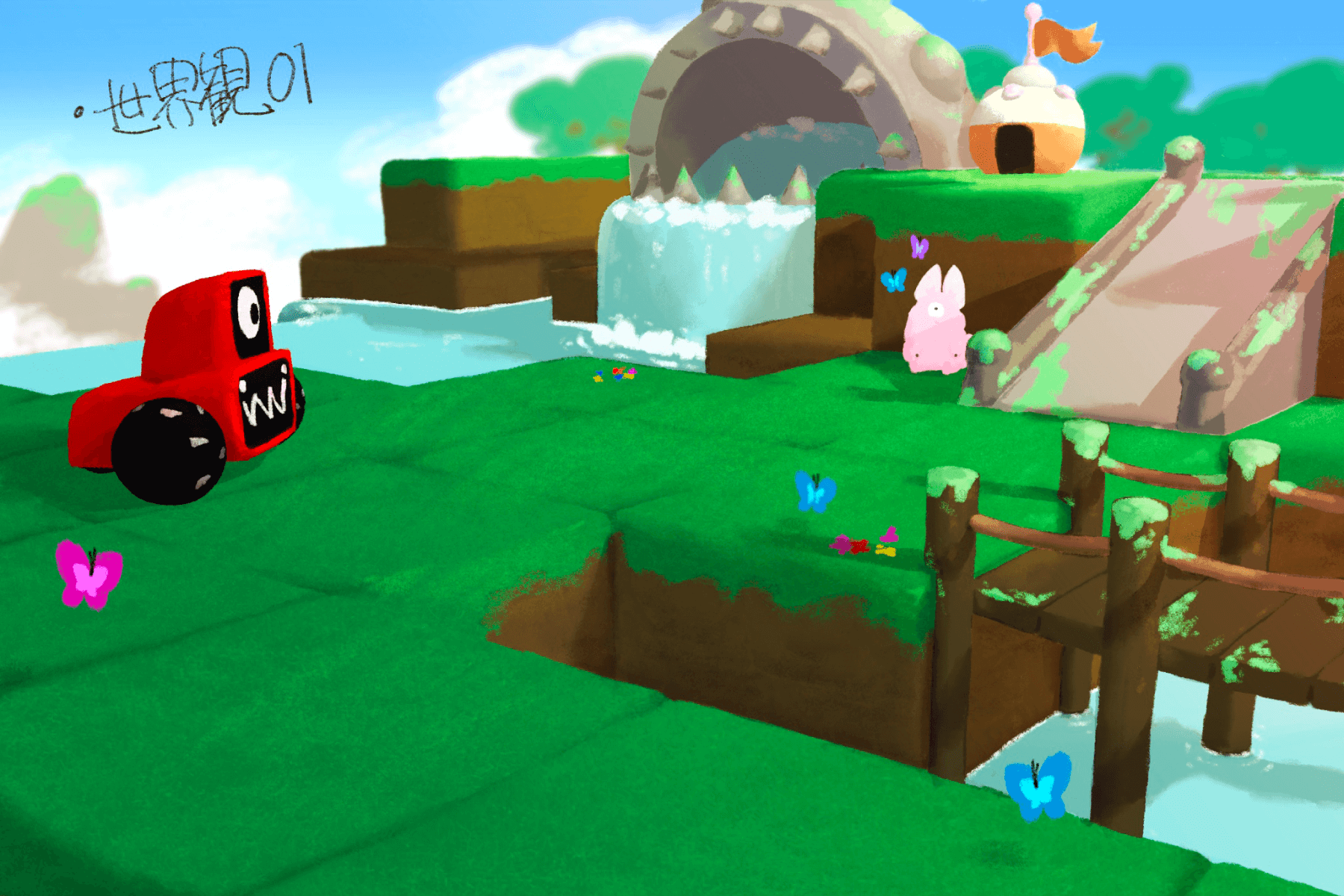

共育事業部とゲーム事業部の共同プロジェクトなので、まさにそういうことになりますね。方向性が決まってプロトタイピングが始まり、物理シュミレーションを生かしたフィールドで工作をして、バーチャル空間でʘmʘchimを走らせて、プレイヤーさんが自分たちの遊びを作ることができるアプリの制作が進められています。開発が進む中で、「これでロボットで色々なことをしてみたいという子どもたちの願いを叶えてあげられる!」とワクワクしています。

ʘmʘchimのプロジェクトにどのように関わられていますか?

依田

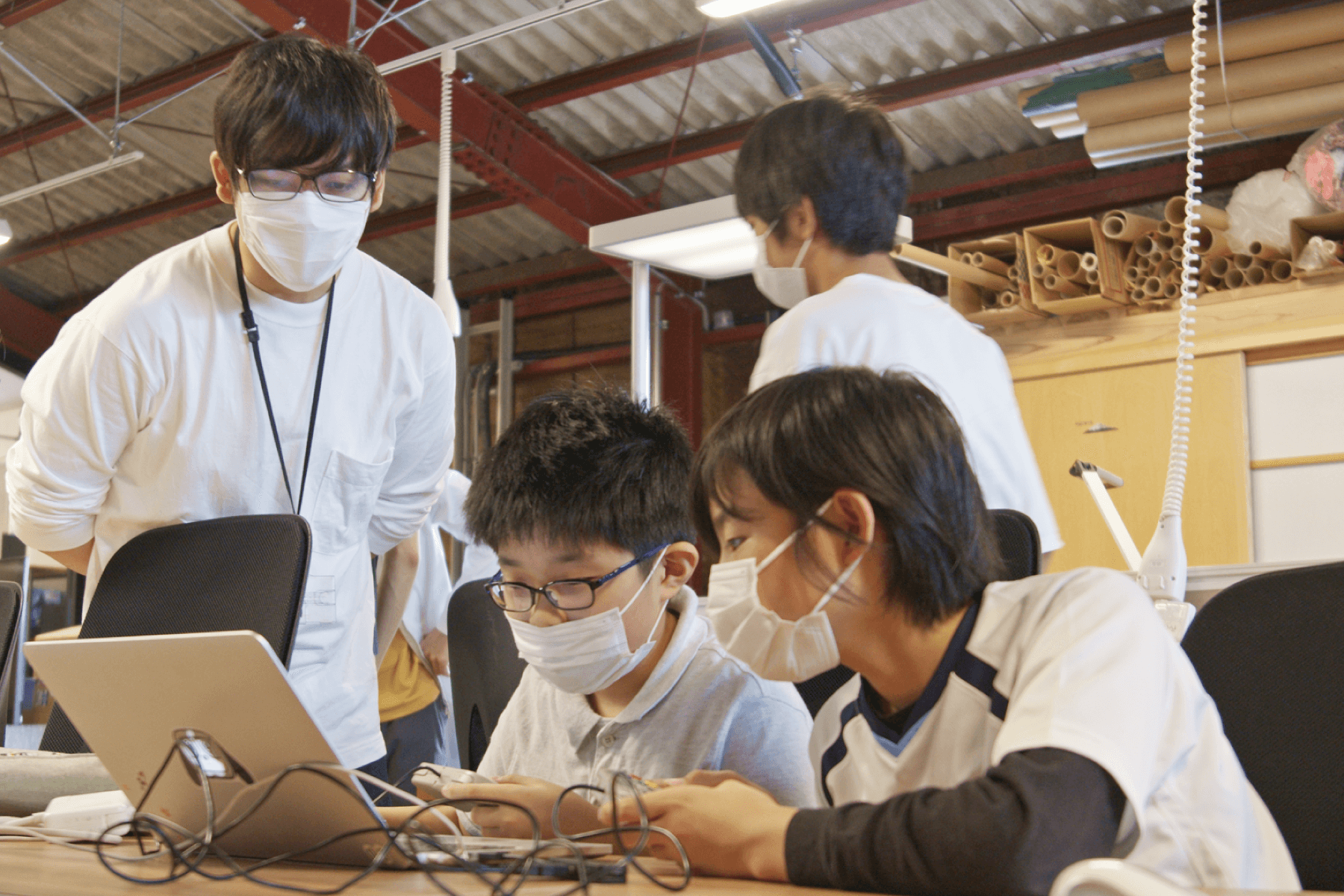

黎明期は物理のʘmʘchimを使ったワークショップの計画や運営をやってきました。プロトタイピングの段階では、企画というよりはワークショップで得たものをフィードバックする感じでしょうか。共育事業部の部長として、「こういう機能があったらいいかも」「こんな使い方がされていたよ」といった報告をしていました。プロトタイピングが終わる頃に、現場で体感した遊び方をゲームに反映するためには実際に子どもたちの反応を見てきた人間がいた方が良いだろうということで、自分を含めた共育事業部の数名が企画・プランナーとして参加することになりました。

工作とプログラミングのそれぞれの面白さを組み合わせた

ワークショップをやっているからこそ提案できるゲームを

工作とプログラミングの

それぞれの面白さを組み合わせた

ワークショップをやっているからこそ

提案できるゲームを

工作とプログラミングの

それぞれの面白さを

組み合わせたワークショップを

やっているからこそ

提案できるゲームを

企画・プランナーはどのような業務を行うのですか?

依田

とにかくʘmʘchimをより魅力的にするためのアイディアを出すことが仕事ですね。「こういう風に動いてほしい」という提案をしたり、「工作という機能に出てくる箱の重さは○gにしましょう」みたいな部分をデータとして設計したりしています。

ʘmʘchimのセールスポイントを教えてください。

依田

共育事業部が運営する未来工作ゼミは、参加者みんなが共に創造的なアイディアを共有して夢中になれる空間になっているのですが、ʘmʘchimはそれをPCの中に再現してゲームとして提供することを目指しています。達成すべきものが明確に決められているゲームではなくて、お互いがコミュニケーションを重ねて、こうしたら面白いんじゃないかと一緒に楽しめることが魅力だと認識していますね。工作とプログラミングのそれぞれの面白さを組み合わせたワークショップをやっている我々だからこそ提案できるゲームになっています。また、共育事業部がやっているということで、学習的なものかなという印象を持たれるかもしれないのですが、何かを学ばせようという意識はあまりなくてむしろ遊びの中にこそ創造性を出せる源泉がある、というのが考え方の基盤です。遊んでいるうちに子どもたちが自然とプログラミングを学びたくなる、というのを目指しています。

それぞれのライフステージの違いや事情を理解し合いながら、

チームとして仕事を進める

それぞれのライフステージの違いや

事情を理解し合いながら、

チームとして仕事を進める

それぞれの

ライフステージの違いや

事情を理解し合いながら、

チームとして仕事を進める

現在、どのような環境で働いていますか?

依田

弊社は基本的にはリモート勤務を主体とした会社で、ミーティングもほぼオンラインなので全国どこからでも働ける環境になっています。私は長野在住で、デスクワークの日は在宅、未来工作ゼミ講座の準備や運営がある日は出勤しています。出張授業があれば直行したり、土日にワークショップがあれば他の日に代休を取るなど臨機応変な対応が可能です。コアタイムはチームごとに決めていて、それにフィットする時間で勤務してもらうのが基本ですが、家庭の事情のお休みなどにはみんな理解があるので調整しやすいと思います。

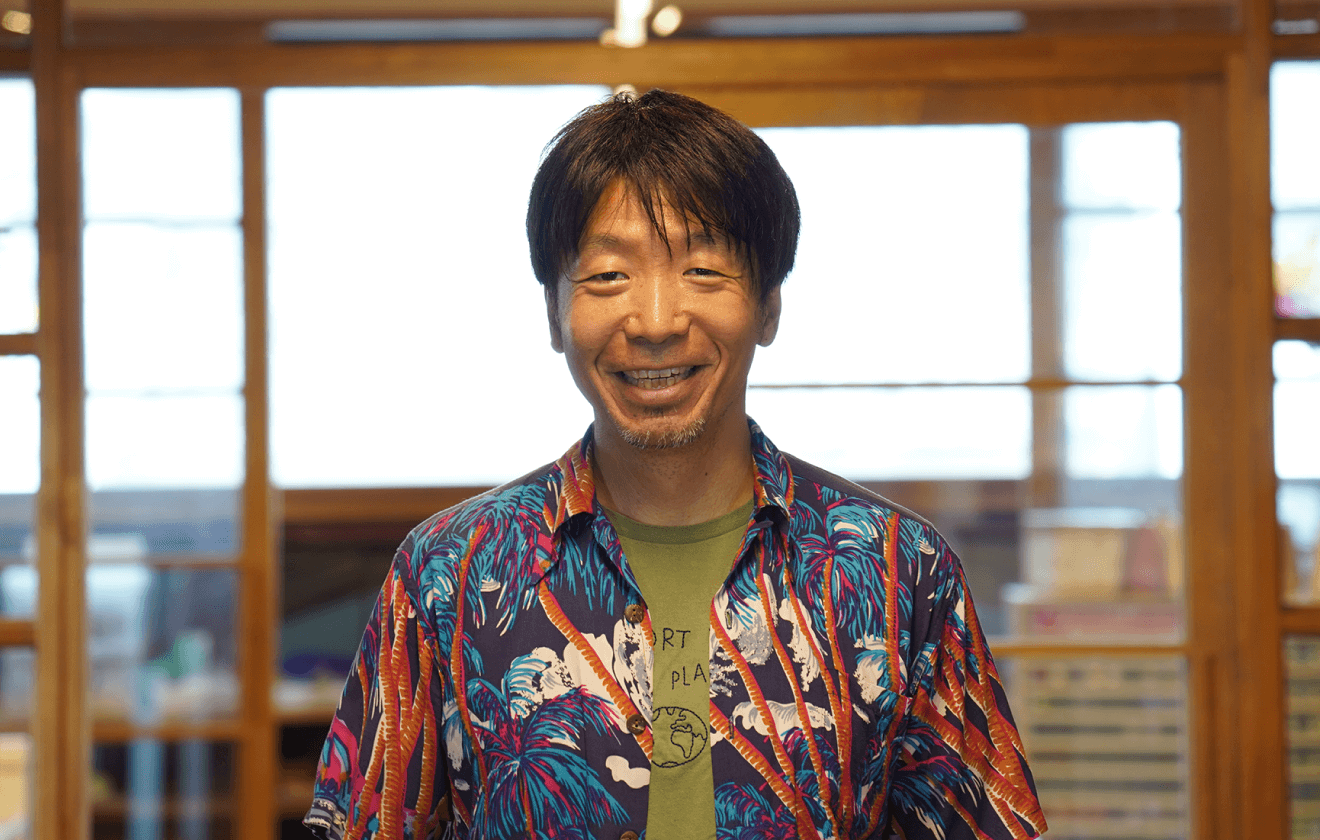

ʘmʘchim開発チームの構成を聞かせてください。

依田

開発チームは(2022年12月現在)10人弱で、共育事業部とゲーム事業部で半々くらいでしょうか。ゲーム事業部のメインプログラマーさんは子育て真っ最中で、子育ての時間を大切にしながら作業をしている印象です。年齢層は20〜40代でそれぞれライフステージが異なるという事もありお互いの事情を理解し合いながらチームとして仕事を進めていますね。

アソビズムは挑戦してやる!という気概や、

前のめりが歓迎される会社

アソビズムは挑戦してやる!

という気概や、

前のめりが歓迎される会社

コミュニケーションを大切にする雰囲気が社内にあるのですね。

依田

そうですね。コロナ禍以前は、長野ツアーと題して希望者でスキーをしたり、キャンプをしたりと休日に集まることも多かったですね。長野には社員が宿泊できる寮もあって、希望者はそこに泊まって観光したりしていました。現在はフルリモートになり、コミュニケーションロスも出てきたので、デメリットを解消していこうという取り組みを進めている段階です。オンラインで集まって顔を合わせて雑談したり、情報共有する機会を積極的に設けています。

どんな人材に応募いただきたいですか?

依田

プロジェクトとしてはまだ見ぬ面白い仕組みを作ろうと頑張っている段階なので、産みの苦しみがあると思いますし、仕組み的にもプログラミングの技術という意味でも、今までベストプラクティスだったものがこのプロジェクトではそうではないかもしれません。なので、ガシガシ挑戦してやる!という気概のある方がマッチするのではないでしょうか。また、アソビズムは前のめりが歓迎される会社だと思いますね。

ʘmʘchimというプロジェクトで

一緒に試行錯誤したいと思ってくださる方に出会いたい

ʘmʘchimというプロジェクトで

一緒に試行錯誤したいと

思ってくださる方に出会いたい

最後に、応募を検討されている方にメッセージをお願いします。

依田

ゲームが好きな方、人生はゲームで学んだみたいな方にこそ応募いただけたら嬉しいですね。アソビズムには「好きなものが人生の中心にあるべきだ」という考え方があるので、自分が学んできたものや好きなものを誰かに伝えていこうという心持ちの方や、ゲームが好きで面白いことがやりたいという方に出会えたらと思います。私たちは「共に学ぶこと」を大切にしているのですが、それを実現する上でゲームというエンターテインメントの力を実感していて。それを体現しているʘmʘchimというプロジェクトで一緒に試行錯誤したいと思ってくださる方のご応募をお待ちしています。